A l’heure du bilan en matière d’environnement, le constat est accablant : fonte des glaciers, pollution des océans, incendies dévastateurs, disparition en masse des espèces animales. Pourtant, quelques points positifs émergent dans le marasme général. De quoi mettre un peu de baume au coeur, et finir l’année sur une note d’espoir.

Certes l’actualité ne nous laisse aucun répit. Aprés l’Amazonie ou la Sibérie cet été, c’est au tour de l’Australie de voir une partie de sa biodiversité périr sous les flammes, les climatologues s’accordant sur le rôle prégnant du réchauffement climatique dans ces incendies hors norme. En parallèle, de nombreux rapports parus cette année, réalisés par des groupes d’experts, dont ceux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), n’ont cessé d’alerter sur l’urgence d’agir pour sauver notre planète. L’heure est à la déprime, et l’absence d’avancée à la récente COP 25 n’incite pas à l’optimisme.

Pourtant il n’y a d’autres choix que d’espérer pour faire évoluer la situation. Car, il est encore temps d’agir sur bien des points, comme le révèlent certains indicateurs qui donnent des raisons d’y croire.

Les nouvelles générations mobilisées pour la sauvegarde de la planète

C’est peut-être le motif d’espoir le plus grand, 2019 a été marquée par une mobilisation des jeunes, et ce, partout sur la planète. Figure de ce mouvement, dont elle est à l’origine, la jeune Suédoise Greta Thunberg a d’ailleurs été élue personnalité de l’année par le magazine américain Time.

En 2020 le combat de la jeunesse devrait se poursuivre et probablement même s’intensifier. Deux grèves mondiales pour le climat sont déjà programmées les 13 mars et 13 avril.

10 espèces menacées sur le chemin de retrouver une situation “normale”

L’Union internationale pour la conservation de la nature vient de publier son inventaire annuel, le 10 décembre dernier, faisant état des espèces animales menacées dans le monde. Si le bilan global est évidemment alarmant, celui-ci nous apprend que dix espèces en voie d’extinction ont vu leur situation s’améliorer et sont désormais déclassifiées de celles les plus menacées. Parmi les huit espèces d’oiseaux et les deux espèces de poissons, le râle de Guam, oiseau endémique d’Océanie, devient le deuxième l’histoire à se rétablir, après avoir été déclaré « éteint à l’état sauvage ».

Grethel Aguilar, Directrice générale par intérim de l’UICN, a déclaré au cours de la conférence de presse présentant le rapport que “le succès de ces dix améliorations réelles prouve que la nature peut se rétablir si on lui en laisse une chance”.

Le tigre sauvage en pleine croissance

Dans cette même lignée, nous apprenions cet été que le nombre de tigres sauvages était en croissance de 30% en Inde, pays du monde qui abrite la plus grande population de cette espèce. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé fièrement la nouvelle au cours de la présentation du “All India Tiger Estimation Report 2018”, rapport établi tous les quatre ans. Le tigre sauvage est un cas intéressant, puisqu’il a fait l’objet d’une mobilisation internationale pour sa sauvegarde. En 2010, lors d’un sommet tenu à Saint Péterzburg, en Russie, treize pays, dont l’Inde et la Russie, s’étaient engagés à doubler la population de tigre d’ici 2022.

Les émissions de CO2 en baisse dans l’Union européenne

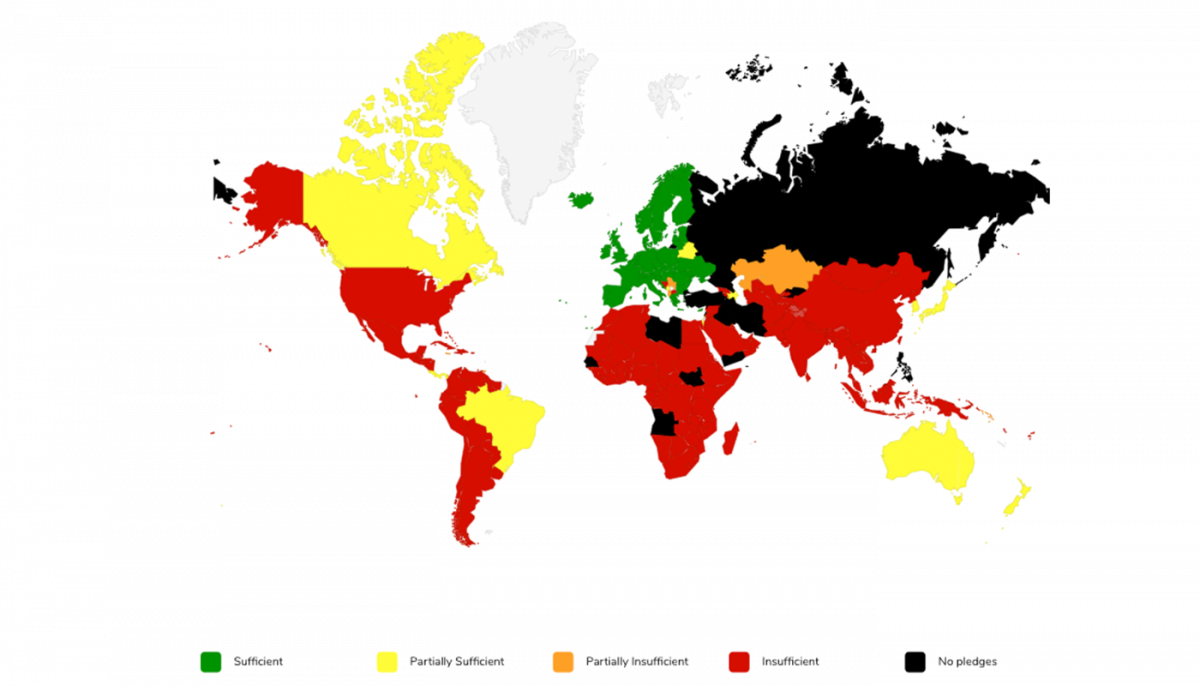

L’accord de Paris signé à l’issue de la COP 21 en 2015 devait permettre, entre autres, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’une des causes du réchauffement climatique, partout dans le monde. Malheureusement, force est de constater que de manière globale, la situation ne s’arrange pas. Selon l’ONG pro environnementale “Fundacion Ecologica Universal », la majorité des 197 pays signataires ne respectent pas leurs engagements.

Les pays de l’Union européenne sont, sur ce point, les bons élèves de la liste, même si tous sont bien loin de remplir tous les engagements fixés dans le cadre de la COP21, à commencer par la France. Selon les chiffres publiés en mai dernier par Eurostat, entité chargée des études statistiques au sein de l’UE, les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles ont baissé de 2,5% l’année dernière. Reste à convaincre le reste du monde à en faire de même.

Le trou de la couche d’ozone rétrécit

2019 a été une année exceptionnelle s’agissant de la réduction du trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Des données relevées par la NASA et NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en octobre ont montré que le trou qui est habituellement de 20,7 millions de kilomètres carrés en septembre n’était que de 16,4 millions cette année, atteignant même 10 millions fin septembre début octobre.

Paul Newman, scientifique au Goddard Space Flight Center de la NASA s’est réjoui de la nouvelle mais il a insisté sur le caractère “atypique” de cette réduction. En effet, celle-ci est due en grande partie à des conditions météorologiques particulières, lié notamment “à la hausse des températures stratosphériques”

- Thèmes :

- Environnement