A 23 ans, l’héritière d’une famille de légende dans le petite monde de l’escalade, fait partie d’une génération qui n’a pas de temps à perdre en vains mots. La planète flambe, l’urgence est climatique et l’ère des pieux discours est bien terminée. Son truc, c’est plutôt l’action, réfléchie ; face à une falaise, comme à l’heure de choisir sa banque ou son sponsor, Salewa, qui soient en phase avec ses valeurs. Une forme de militantisme au quotidien qui la conduit aujourd’hui à se passionner pour la culture du chanvre et ses multiples applications, notamment dans le textile. Portrait d’une femme de conviction.

L’héritage : loin d’être un poids, un ancrage

Pas facile de se faire un prénom quand, dans le milieu de l’escalade, le nom de Le Menestrel évoque à tous les grimpeurs une famille de légende s’illustrant depuis trois générations. Sur ce plan, Eline s’en sort plutôt bien et joyeusement en plus. Il suffit de voir le petit film qu’elle a tiré en mai 2019 de l’ascension d’une grande voie à la Sainte-Victoire avec, comme camarade de cordée, sa grand-mère, Hélène – 78 ans à l’époque – pour comprendre la complicité unissant ces deux femmes, leur plaisir et la fierté réciproque quand, ensemble, elles parviennent au sommet. Des sentiments profondément ancrés dans la famille Le Ménestrel dont chaque prénom sonne comme autant de jalons dans l’histoire de l’escalade française.

C’est donc très naturellement qu’Eline, née à Fontainebleau, le berceau du bloc, suivra les pas de son père, Marc, l’un des pionniers de l’escalade dans cette région, résolvant certains des problèmes les plus compliqués – comme L’Alchimiste, le premier 8b de Fontainebleau. En quelques années ce mathématicien devient une légende locale mais sa renommée est internationale. En 1980, avec son frère Antoine – éminent grimpeur lui aussi, également chorégraphe – et le « Gang des Parisiens » (Laurent Jacob, Jean-Baptiste Tribout, David Chambre, Fabrice Guillot, Alain Guersen ), il a ouvert certaines des voies françaises les plus difficiles et les plus réputées, comme Rose et le Vampire à Buoux, en Provence. C’est avec lui qu’en 2020, Eline répète Chouca, légendaire 8a+ de Buoux, grimpé pour la première fois … par son père, en 1985.

Mais le lien d’Eline avec l’escalade remonte plus loin encore, avec son grand-père paternel, lui aussi un alpiniste passionné : En 1960, alors qu’il a 22 ans, Jacques Le Menestrel (le mari d’Hélène) se rend au Tyrol du Sud pour escalader les Tre Cime di Lavaredo. À cette occasion, il réalise le Hasse-Brandler et le Comici-Dimai, deux voies de la Cima Grande (2 999 m), considérées aujourd’hui comme des classiques de l’alpinisme. Soixante ans plus tard, au même âge, Eline avait un plan pour l’été dernier : gravir les mêmes voies que son grand-père, avec son père, Marc. Elle est parvenue à faire la Comici-Dimai, mais le Covid-19 et un accident ont bouleversé le reste de son programme.

L’accident : « Je n’avais pas assez peur »

Le 19 août 2020, Eline fait des repérages dans les Dolomites avec une amie. Elle dévisse de 5 mètres, avant une deuxième chute de 25 m. Commotion cérébrale, poignet gauche fracturé et cheville gauche en morceaux. Pour la grimpeuse, ce sera une opération en urgence, quatre semaines alitées. Huit mois plus tard, elle est encore en convalescence après une troisième opération qui, espère-t-elle lui rendra toutes ses capacités. Mais, explique-t-elle, « quand je me replonge dans l’accident, si c’était à refaire, peut-être que je ne changerais rien. Sans ça, qui sait si je ne serais pas morte dans un accident plus grave encore. Je me suis toujours considérée comme quelqu’un d’ambitieux. C’est une partie de moi qui est positive mais qui me déplait aussi. Mon accident m’a fait beaucoup réfléchir à tout ça. Je n’avais pas assez peur. Plus que de la confiance, c’était de la témérité, un enthousiasme extrême. Je m’y suis laissée prendre, or il faut que je m’en méfie. C’est un point sur lequel je travaille avec un psy du sport, depuis ma blessure. J’essaie d’accepter la peur, et d’y trouver des ressources. J’aimerais parvenir à un équilibre entre ambition et fragilité. Je peux mourir très vite si je ne le fais pas bien. Cette réflexion est toute nouvelle pour moi. Comme des graines, ces idées germent dans ma tête et doivent évoluer. Aujourd’hui, je m’entraîne beaucoup, en « no foot », et je travaille le mental, je refais beaucoup de voies. J’ai même inventé des voies qui n’existent nulle part ! J’aimerais sortir plus forte de cette blessure. J’ai tellement de motivation et d’envie en moi !

Le père : ce coach qu’elle n’a pas eu

« A 12 ans, je voulais être la meilleure grimpeuse du monde », raconte Eline. « J’aurais voulu que mon père m’entraîne, mais il m’a dit qu’il ne voulait pas le faire parce qu’il pensait que cela pouvait changer notre relation et qu’il n’était pas la bonne personne pour le faire. Mais il m’a donné trois conseils, tirés de ses 40 ans d’expérience. Avec du recul, ils auront eu plus de valeur à mes yeux que n’importe quel programme de hangboard !

Le premier est d’être capable d’écouter son corps, et d’accepter que nous ne sommes pas seulement un esprit qui donne des ordres à un corps. C’est un bon moyen de ne pas se blesser. J’ai donc appris à respecter la douleur, car elle est la preuve que notre corps nous dit des choses.

Le deuxième est d’être aimable et ouvert avec les autres personnes qui nous entourent quand on grimpe. En d’autres termes : être un bon partenaire d’escalade et aider à créer une bonne ambiance en falaises ou ailleurs. On peut être le meilleur grimpeur du monde, et être profondément malheureux si on n’a pas d’amis car on est détestable !

Et le dernier point est de cultiver sa propre passion, d’entretenir cette flamme qui est en nous, celle qui nous fait tant aimer l’escalade. Ainsi, même si tu tombes une centaine de fois, la motivation reste présente. Ça t’aide à prendre du plaisir, même les jours où tout va mal en termes de performance.

Tout récemment encore, je discutais avec mon père de la question de mon apprentissage, regrettant de ne pas avoir été entraînée plus tôt. Mais j’ai finalement réalisé que la motivation qui m’anime aujourd’hui et me conduit à m’entraîner plus que jamais, elle est en moi, c’est la mienne, pas celle de mon père. Elle n’appartient qu’à moi. C’est une grande force. Mon père ne m’a même pas aidée à trouver un entraîneur, alors que je suis quelqu’un qui fonctionne au compliment, plus on me pousse à faire mieux, mieux j’avance. Mais j’ai bien conscience qu’il y a toujours le risque que cela génère une situation de dépendance, or je tiens à ma liberté. Alors je construis mon programme moi-même et en discute avec des grimpeurs et amis comme Arnaud Petit ou Mélissa Le Nevé.

Choisir sa banque ou son sponsor : question de valeurs

Parcourir la page Facebook d’Eline Le Menestrel, c’est voir éclairement énoncés des choix de vie, fondés sur une certaine éthique et une indépendance d’esprit qu’une Greta Thunberg ne renierait pas.

« Il est très clair que la façon dont nous investissons le capital », écrit l’athlète, « dont il circule et en particulier ce que les banques financent est peut-être le point de levier critique pour réinitialiser une économie de façon à ce qu’elle soit réellement régénératrice et donc durable sur le long terme. Il y a quelques mois, j’ai signé l’engagement @acts_for_summits (manifeste initié en mai 2020 par le grimpeur Arnaud Petit et l’alpiniste et guide de haute-montagne Christophe Dumarest, ndlr), et j’ai enfin ouvert un compte à @lanef_financeethique, une banque éthique qui donne du sens à l’utilisation de l’argent en sélectionnant soigneusement les projets et entreprises qu’elle soutient en fonction de leurs missions de durabilité et de régénération. » conclut-elle sobrement.

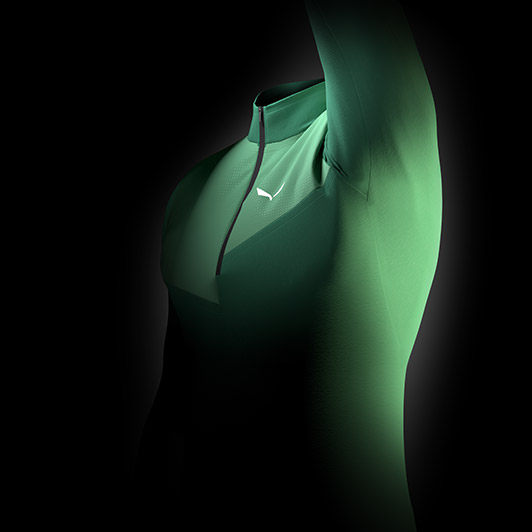

Deux engagements cohérents en phase avec un autre, conclu l’année dernière, celui de rejoindre la team internationale de Salewa, marque de montagne technique originaire du Tyrol connue pour philosophie en matière de durabilité. « Quand j’ai été approchée par Salewa, j’ai compris qu’ils ne voulaient pas seulement évoluer avec des passionnés de montagne, mais aussi avec des gens désirant vivre leur vie de manière consciente. Des gens qui s’interrogent et qui sont prêts à explorer de nouvelles approches, et ça, ça m’a immédiatement parlé, explique Eline. «Ça fait sens pour moi. Ma mère est une scientifique spécialiste des questions environnementales et de mon côté, j’étudie les sciences et les humanités. Un mix de maths, de physique, de philo et de sciences sociales, à Marseille. La question de l’environnement est au cœur de mes engagements, tout comme pour ma sœur, le féminisme.

Avec Salewa, j’avais envie d’apporter quelque chose au monde, via ma passion pour l’escalade. Et j’ai tout de suite vu que ça pouvait dépasser toutes mes espérances. En avril 2019, j’ai rencontré la direction de la marque. On a beaucoup discuté. Pour me sonder sans doute ils m’ont parlé des fameux trois R (Réduire, Recycler, Réutiliser, ndlr), me demandant si je n’en voyais pas un quatrième : Rethink ! (penser autrement, ndlr). Concrètement, cela induit une autre approche de la structure de la marque, et plus largement de l’industrie de l’outdoor. En clair, « pas de limite à la pensée ». Moi, ça m’a ravie, car je suis quelqu’un de profondément optimiste. Ça m’a hyper motivée. Six mois plus tard, arrivait leur projet sur le chanvre. Une idée presque utopique sur lequel ils avaient commencé à faire des recherches en 2016 : remplacer dans leur collection textile le polyester et le coton par le chanvre, la production du chanvre s’avérant plus efficace et plus durable. Ils m’ont expliqué qu’ils pourraient ainsi réduire la teneur en fibres synthétiques et en micro plastiques de leurs collections. Par ailleurs, j’ai appris que cette plante poussant sous toutes les latitudes en Europe, elle offrait la possibilité de créer de la valeur et de l’expérience sur place. En Europe, cette fibre n’est disponible à l’échelle industrielle que depuis 2019, mais la marque travaille au développement de fils et de rembourrage contenant une fibre de chanvre cultivée en Allemagne et également transformée dans ce pays. Avec ce mélange de matières, l’idée est de trouver un parfait équilibre entre poids, élasticité et durabilité. A Bozano, au siège de la marque, j’ai rencontré les designers et pu discuter avec eux et toucher les tissus. Le toucher est celui d’un textile, doux et agréable sur la peau, et il est considéré comme un tissu robuste et durable.

J’ai testé les produits Alpine Hemp, bien sûr. En fait, le chanvre est parfaitement adapté aux pantalons d’escalade – mais aussi aux chemisiers et chemises – et plus généralement aux sports de montagne. Dans ces pratiques, le confort, la respirabilité, la thermorégulation mais aussi le toucher sont primordiaux. J’ai appris aussi que le chanvre était antibactérien, les matières ne sentent pas et ne doivent pas (comme la laine) être lavées après chaque sortie en montagne. Et je me suis rendue compte que plus tu les portais, mieux c’était ! C’est cool. Ça va contre une consommation excessive ! J’adore aussi leur technique « responsive ». Tu mets une couche en responsive, une première couche, ça, plus le chanvre, ça fait un chouette combo.

Enfin, j’adore l’idéologie qui est derrière cet usage du chanvre qui se traduit par une approche à 360 degrés. On parle ici de toute la chaine de production, notamment en Europe. Mais aussi d’un rapport à la plante différent. Le chanvre a des applications dans les domaines les plus divers, comme la nutrition, la construction, la santé. Réaliser tout ça, ça te rend humble par rapport à la nature et donne de l’espoir quant à l’idée de faire évoluer le consommateur vers des valeurs différentes. On enclenche ainsi une dynamique qui, je l’espère, va continuer, car je suis convaincue qu’il y a un espace dans la société d’aujourd’hui pour ce message. Les choses changent ! »

Pour découvrir la collection Alpine Hemp, visitez : Salewa.com

Photo d'en-tête : Salewa